Ученики Андрея Николаевича Колмогорова вспоминают своего учителя

только в превосходных степенях. Да и список учеников впечатляет, многие

из них стали крупными учеными в разных областях науки: В. И. Арнольд,

И. М. Гельфанд, М. Д. Миллионщиков, Ю. В. Прохоров, А. М. Обухов...

Сегодня у нас в гостях профессор МГУ им. Ломоносова Владимир Михайлович Тихомиров, один из учеников великого математика и крупнейшего российского ученого.

|

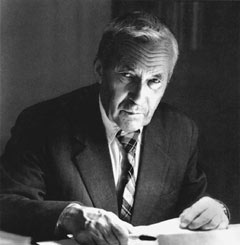

| Андрей Николаевич Колмогоров |

Если выбирать из этих двух возможностей, то, безусловно, дар. И судьба, в которой было много необычного.

Он

рос без отца и матери, хотя круглым сиротой не был. Его родители

не были обвенчаны. Они жили вместе и в ожидании ребенка поселились

в Крыму, а рожать будущая мать — Мария Яковлевна Колмогорова —

отправилась к родителям в имение своего отца, в Туношну под Ярославлем.

По дороге она заехала к подруге в Тамбов, и Андрею Николаевичу суждено

было родиться именно там, а сама Мария Яковлевна умерла при родах. Еще

до родов она говорила, что если будет мальчик, то она назовет его

Андреем в честь Андрея Болконского, ее любимого литературного героя.

Воспитание маленького Андрея взяла на себя сестра матери Вера Яковлевна

Колмогорова, которая усыновила его и прожила с ним до последнего

мгновения своей жизни. Отец — Николай Матвеевич Катаев — участия в его

воспитании не принимал.

Есть трогательные воспоминания друга

детства Колмогорова, профессора Московского университета Петра Саввича

Кузнецова, о его первой встрече с маленьким Андреем. Кузнецов был

на пять лет старше и жил в туношенском доме, когда родился Андрей. Вера

Яковлевна уехала в Тамбов, и взрослые пообещали Пете, что скоро

привезут ему друга — Андрейчика. Пете не терпелось посмотреть на своего

будущего товарища для игр, он представлял его себе мальчиком в розовой

рубашечке, черных штанишках и с картузиком на голове. И воображал, как

и где они будут играть. Но его долго к Андрейчику не пускали. И вот

наконец провели через анфиладу комнат, открыли дверь и сказали:

«Тихонько, не мешай ему, он кушает». Петя был разочарован: он понял,

что ни о каких играх не может быть и речи. «Это был Андрей Николаевич

Колмогоров» — так завершил свой рассказ Петр Саввич, ныне известный

всему миру лингвист, академик, лауреат Ленинской и Государственных

премий, кавалер многих орденов Ленина, лауреат Международной премии

Бальцана, полученной им одновременно с папой Иоанном XXIII и так далее.

Андрей

развивался быстро. Когда ему было пять лет, Вера Яковлевна организовала

в туношенском доме для него, Пети Кузнецова и еще нескольких детей,

живших неподалеку, нечто вроде школы. Дети стали издавать домашний

журнал «Весенние ласточки». Андрей заведовал там научным, а Петр

гуманитарным отделами.

Андрей поставлял для журнала

математические задачки. Среди задачек, придуманных маленьким мальчиком,

была задача о пуговицах: сколькими способами можно пришить пуговицу?

Пуговицы дети пришивали себе сами, так что задача происходила

«из практики». Андрею больше всего нравились два способа: из двух

параллельных черточек и крестиком (по условию задачи все дырочки должны

использоваться).

В этом журнале было опубликовано первое математическое «открытие» Андрея Николаевича, подметившего закономерность:

1=12,

1+3=22,

1+3+5=32,

1+3+5+7=42 и так далее. Он неоднократно говорил, что это открытие доставило ему первую творческую радость.

В

1910 году Вера Яковлевна с Андреем переселилась в Москву, и мальчик

стал учиться в частной гимназии Е. А. Репман. Здесь он довольно быстро

проявил способности к математике и естественным наукам. В 14 лет

он самостоятельно по энциклопедии Брокгауза и Ефрона выучил

математический анализ.

Но в тот же, 1917-й год грянула революция,

и Андрей Николаевич понял, что происходят великие исторические события.

Он принял участие в выборах в Учредительное собрание, агитируя

за список № 6, за плехановское «Единство».

Нельзя сказать, что политика привлекала его. Просто он не считал возможным отстраниться от нее в тот год.

Что

же касается интересов, то круг их был очень широк. К 17 годам помимо

математики Андрей Колмогоров серьезно разбирался в политических

течениях, размышлял над принципами, которым должно следовать

человечество. Его интересовала история. Он занялся анализом

новгородских писцовых книг XV-XVI веков. И применяя некоторые приемы

математической теории, сумел вывести из исторического материала

информацию, которую не смогли из него извлечь историки. В частности,

он считал для себя доказанным, что оброк налагался не на отдельные

дворы, а целиком на все поселение.

|

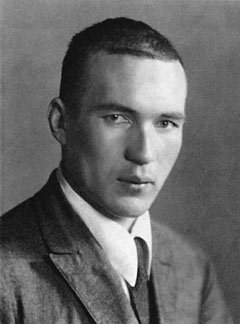

| А. Н. Колмогоров. 1930 |

Не

вполне. Руководитель семинара, на котором Колмогоров делал свой доклад,

выдающийся русский историк С. В. Бахрушин, похвалил юношу, но на вопрос

о возможности публикации сказал: «Что вы, молодой человек! Вы

предъявили только одно доказательство, а в истории их нужно, как

минимум, пять». Лично мне он этого не говорил, но бытует такое мнение,

что Колмогоров изменил истории и выбрал математику, потому что в ней

достаточно одного доказательства.

Он мечтал стать ученым

и поступил на физико-математическое отделение Московского университета.

Но в те годы занятие наукой не было, по его словам, «массовой

профессией», и после размышлений в качестве основной будущей профессии

он выбрал профессию металлурга. Однако довольно быстро бросил

металлургический факультет Менделеевского химико-технологического

института, куда поступил одновременно с Московским университетом.

В

университете Колмогоров стал учеником Николая Николаевича Лузина,

самого великого научного университетского наставника того времени.

А может быть, если речь вести о математике, то самого выдающегося

наставника всех времен.

Лузин в те годы был столь яркой фигурой,

что к нему, как в воронку, стекались все дарования в области

математики. На базе своего семинара с 1916 по 1922 год он создал

научную школу, которая к середине 30-х годов стала самой выдающейся

в мире. Великая немецкая школа, во главе которой стоял Гильберт, была

разгромлена фашизмом; великая французская школа, в которой творил

в первом десятилетии века Пуанкаре, переживала смену поколений;

американская школа только формировалась; и вот на авансцену мировой

науки вышла московская математическая школа, состоявшая из учеников

Н. Н. Лузина.

пришелся на сталинское время, когда надо многими учеными сгустились

тучи. Каково пришлось Андрею Николаевичу?

Надо сказать, что

судьба Колмогорова в эти времена сложилась вполне благополучно.

Он не был подвергнут репрессиям, занимал ответственные общественные

должности, был избран в академию. Конечно, мрачные перспективы нависали

тогда над каждым человеком, искажая поведение.

Тяжким периодом

для московских математиков был 1936 год, год всенародной травли Николая

Николаевича Лузина. Тогда на многих его учеников напало какое-то

затмение. К сожалению, Колмогоров, хоть и в меньшей мере, чем многие

другие, оказался в стане хулителей своего учителя. Но Андрей Николаевич

был светлым человеком и о людях всегда думал и говорил возвышенно. В

разговорах со мной он говорил о Лузине только хорошее.

И вообще

про Андрея Николаевича всегда приятно вспоминать. Он воспринимал своих

собеседников как равных. Помню, как однажды я приехал к Колмогорову

и он поделился со мной только что решенной проблемой. В тот день

он сделал окончательный шаг в направлении, намеченном Гильбертом при

постановке его 13-й проблемы. Андрей Николаевич начал рассказ о своем

решении проблемы с того места, с которого сам приступил

к ее исследованию, предполагая, что и исходный пункт исследования,

и средства достижения цели я должен был знать.

|

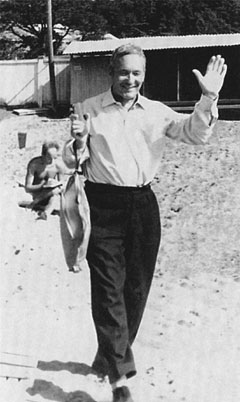

| В. Тихомиров, А. Н. Колмогоров, С. Садикова. 1959 |

В

первую очередь отношение к ученикам как к равноправным творческим

личностям. Многие математики того времени, начиная работать с учеником,

заранее продумывали развитие темы диссертации, которую ему предлагали,

и потом маленькими порциями раскрывали ее перед учеником, подсказывали,

когда тот затруднялся. А Андрей Николаевич никогда так не поступал.

Он был сеятель. Представьте себе такую живописную картинку: сеятель

с огромным коробом, полным идей, и он их щедро разбрасывает. Число

фундаментальнейших идей, которые Колмогоров мимоходом обронил

на семинарах, во время прогулок, застольных бесед и так далее,

не поддается никакой оценке.

Колмогоров никогда не ставил перед

учениками такие вопросы, ответ на которые уже знал. Конечно,

он понимал, что если сосредоточится, соберется с мыслями, то скорее

всего эти задачи решит, если они разрешимые. Но ставил он именно

разрешимые задачи, ибо у него была потрясающая интуиция. Сколько раз

на моей памяти Андрей Николаевич предсказывал некий научный результат

или метод решения, и потом все оправдывалось, и при этом рождалось

новое научное направление, и вдруг сдвигались целые лавины

математических истин! Он во многом был подобен Моцарту, который говорил

о себе, что он ничего не сочиняет, а только записывает музыку, которая

попадает в его голову неизвестно откуда. Андрей Николаевич также

угадывал ответ в еще никем не решавшейся задаче.

Да,

просто дарил. Конечно, были несколько человек, которые все, что Андрей

Николаевич говорил, записывали, продумывали, а потом публиковали,

указывая Колмогорова как автора идей. Но очень многие высказанные

им мысли, определявшие все дальнейшее развитие нового направления,

оставались безымянными. Нередко в какой-нибудь диссертации появлялась

благодарность Колмогорову без разъяснения его истинного вклада в работу

диссертанта, ибо по молодости и неопытности ученики не могли осознать

роли своего учителя.

Список его учеников очень велик, и несколько

людей из этого списка сыграли выдающуюся роль в истории науки. Таковы,

скажем, И. М. Гельфанд и В. И. Арнольд.

|

| А. Н. Колмогоров. 1963 |

У

Андрея Николаевича было огромное чутье на талант. Хотя само понятие

таланта, на мой взгляд, не слишком точно очерчено. В 40-е и в начале

50-х годов на мехмате были организованы специальные группы, в которые

школьники отбирались по анкетам. До поступления на мехмат они

в большинстве своем каких-то особых интересов к математике не имели

и на мехмат поступать не собирались. Но потом с большими успехами

занимались ракетами, спутниками, расшифровкой закодированной

информации, тем, что им поручали. Особых успехов в самой науке

достигали те, кого касалась направляющая рука Андрея Николаевича

Колмогорова.

Один юноша занимался до четвертого курса проблемами

механики. Его научный руководитель умер, и руководитель спецгруппы

обратил внимание Андрея Николаевича на этого студента. Колмогоров взял

его под свою опеку, и тот стал академиком, выдающимся специалистом

в области теории вероятностей.

На следующем курсе был студент

Володя Алексеев, который писал курсовую у Андрея Николаевича. Он хорошо

справился с этой работой, и в качестве темы для новой курсовой

Колмогоров дал ему задачу, которая, безусловно, должна была

интересовать и Ньютона, и Лагранжа, и Пуанкаре, и вообще всех, кому

интересна судьба астрономических систем, — о поведении в течение

бесконечного времени трех планет, движение которых определяется

законами Ньютона. В этой задаче было десять возможностей, некоторые

из них до поры до времени просто не рассматривались, ибо такое

поведение казалось совершенно невозможным. А по поводу двух из этих

десяти возможностей крупный французский ученый, член Парижской

академии, как считалось, доказал их невозможность. А оказалось, что все

возможности осуществимы. И решение этой сложной проблемы было найдено

в результате совместных усилий Колмогорова, Алексеева, Арнольда

и Ситникова (тополога, математика совсем другой профессии, которого

Колмогоров тоже заинтересовал этой проблемой во время лыжной прогулки).

Проблеме финальных движений в задаче трех тел Владимир Михайлович

Алексеев посвятил всю свою, увы, очень короткую творческую жизнь.

Ей были посвящены курсовая работа на четвертом курсе, в которой был

сделан первый шаг, дипломная работа, кандидатская диссертация,

в которой мнение французского ученого было опровергнуто, и все

завершилось выдающейся докторской диссертацией.

Со

мной вообще произошел парадокс. У меня ничего особенного до окончания

четвертого курса в математике не получалось. Я познакомился

с Колмогоровым через общественную работу, так как был секретарем

комсомольской организации курса. Один мой сокурсник дал пощечину

преподавателю марксизма-ленинизма, и его хотели отчислить

из университета. Я пошел к Андрею Николаевичу, желая облегчить участь

своего друга.

За

незаслуженное оскорбление. Так поступил когда-то и Ломоносов, но его

поведение оценивается ныне как подвиг. А Андрей Николаевич должен был

исключить студента из МГУ. Когда начался разговор, Колмогоров был

сумрачен и непреклонен. Я уже собирался уходить ни с чем, но тут

он неожиданно сказал: «Мы его не отчислим». Еще пару раз

мы пересекались по общественным делам. Быть может, что-то понравилось

Колмогорову в моем поведении. Однажды совершенно неожиданно он подошел

ко мне и сказал, что у него есть «свободная энергия», и предложил стать

его учеником. Я был страшно смущен и пробовал отказаться. Тогда

Колмогоров предложил приехать к нему на дачу (в поселок Комаровка,

недалеко от Болшева) и побеседовать. И со мной произошло то, чего

я от себя не ожидал: решив поставленную задачу, я почувствовал прилив

сил, и дальше все пошло, пошло...

|

| Андрей Николаевич с учащимися школы-интерната № 18 Москвы |

|

| На уроке геометрии |

Да.

Есть такой образ в опере «Зигфрид», когда огненный вал расступается

перед героем. Так это было и со мною, и со многими моими друзьями.

Скажем,

у меня был друг, Витя Леонов. Он учился очень хорошо, но его молодой

научный руководитель не предполагал выдвигать его в аспирантуру.

Я рассказал Андрею Николаевичу о Леонове, и Колмогоров предложил ему

интересную задачу. Прошло совсем немного времени, и Виктор сделал

прекрасную работу, которая и поныне сохранила свое значение.

К сожалению, его жизнь оборвалась слишком рано: он погиб в горах.

Они

были жизнеспособными, да, и при этом обладали еще чем-то

внематематическим, как бы общечеловеческим. Одному из своих учеников,

Альберту Николаевичу Ширяеву (ныне он прекрасный математик,

член-корреспондент Академии наук; Колмогоров особенно ценил его еще

и за то, что он был отличный горнолыжник, а Андрей Николаевич, любивший

проводить время на лыжах в горах, умел восхищаться достижениями других,

которые были ему недоступны), Андрей Николаевич предложил задачу,

которую воспринял из одной беседы с ученым, пришедшим к нему

за консультацией по прикладной теме. Колмогоров дал некий прогноз

и предложил Ширяеву заняться его подтверждением, высказав убеждение

в целесообразности темы. И снова, как и в случае с Алексеевым,

значительная часть научной биографии Альберта Николаевича была связана

с этим «первотолчком».

Андрей

Николаевич рос болезненным ребенком, и женщины, занимавшиеся его

воспитанием (сестры матери, которых он называл трогательно «мои

тетушки»), все время кутали его, заставляли носить меховые шапки,

шарфы, теплые пальто. Спорта он был в детстве лишен вовсе. И вот в 20-е

годы, когда он работал преподавателем математики и физики в школе,

он очень полюбил один свой класс и уделял ученикам этого класса особое

внимание. Класс того стоил. В нем учились, например, будущий писатель

Юрий Крымов и Леша Исаев, впоследствии легендарная личность советского

космоса. И когда дети должны были выбирать себе классного руководителя,

то выбрали учителя физкультуры, хотя Андрей Николаевич был уверен, что

выберут его. Это так потрясло Колмогорова, что он стал ходить в походы

(например, в одиночку преодолел путь от Москвы до Алтая), с Лешей

Исаевым и Кузнецовым ходил на лодках по северным рекам, позже стал

путешествовать и кататься на горных лыжах на Кавказе.

Многое.

Он вообще владел искусством восхищаться. В 1987 году, когда Андрей

Николаевич был уже серьезно болен и с трудом мог говорить из-за болезни

Паркинсона, которая стесняла его движения и речь, его ученику Владимиру

Игоревичу Арнольду исполнялось 50 лет. Я был на даче у Андрея

Николаевича в тот день и, собираясь к Арнольду, предложил передать ему

письмо, которое Колмогоров мне продиктует. И он с огромным трудом

продиктовал приветствие своему ученику. Какой это был изумительный,

полный восхищения текст! Искусство ценить в учениках сильные стороны —

этим даром Андрей Николаевич был одарен в высшей мере.

Да,

хотя часть его жизни, связанная с учениками, в 60-х годах закончилась.

Но он не оставил проблемы воспитания и просвещения и серьезно занялся

реформой математического образования.

Андрей

Николаевич с самого начала считал, что в образовании должна быть

свобода. Не та свобода, когда что хочу, то и ворочу, а сам принцип

свободы, согласно которому каждый человек должен получить

то образование, к которому склонен. Надо помочь человеку осуществить

свои возможности. Колмогоров считал, что свобода в образовании

предполагает организацию специальных школ, в которые нужен отбор

творческих личностей по всей нашей огромной стране. Ибо он был уверен,

что дары, таланты распределены равномерно между всеми народами

и социальными группами. Дары распределены равномерно, нужно только

увидеть, в чем они.

Есть

такое понятие, как тестовая способность. Тестирование имеет право

на существование. Тестовый анализ очень часто дает понятие

о возможностях человека. Но когда вы берете победителей олимпиад,

то потом некоторые из них могут оказаться несостоятельными. С другой

стороны, многие самые крупные ученые были тестовыми талантами.

Взаимосвязь гениальности с тестовыми способностями неоднозначна.

Большую роль играет и то, что называется силой личности.

|

| Владимир Михайлович Тихомиров |

Я

задал как-то похожий вопрос Колмогорову. Он назвал Гильберта и Адамара.

Они действительно считались, как иногда говорили в старину, архимедами

своего времени. Адамар был тестовым талантом. Он первенствовал во всех

математических состязаниях. С Гильбертом было все не так. Он всегда

переспрашивал докладчика: «А это что, а это зачем?» И все удивлялись:

всем все понятно, а он не понимает простых вещей. Но потом оказывалось,

что никто не понимал той глубины проблемы, которую вопросами пробовал

осознать Гильберт. Так что нет прямой связи между скоростью мышления

и его глубиной.

Это

сложный вопрос. Андрей Николаевич считал, что общая культура

у математика быть должна. Наше знакомство, после первого моего

посещения Комаровки, продолжилось его вопросом, кого я считаю

крупнейшим писателем ХХ века. Андрей Николаевич считал, что я должен

был быть готовым к подобному вопросу.

Но среди людей безусловно

самых выдающихся в некоторых областях, связанных с интеллектуальной

деятельностью, бывают личности весьма далекие от того, что именуется

общей культурой. Например, величайший шахматист своего времени Роберт

Фишер. Таких людей можно назвать и среди математиков.

Андрею

Николаевичу принадлежит одно загадочное высказывание, смысл которого

я, скажем, не взялся бы толковать. Как-то, собрав на Рождество

1956 года в своей квартире некоторых учеников, он сказал, что «человек

может сделать в математике тем больше, чем на более ранней стадии

человеческого развития он остановился». Может быть, поняв эту фразу,

мы когда-нибудь раскроем секрет гениальности и самого Колмогорова.

Вопросы задавала Елена Белега