Татьяна Чамова

|

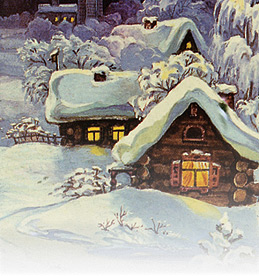

новогодних открыток я больше люблю те, на которых изображена утопающая

в снегу избушка с вьющимся из трубы дымком. Я всматриваюсь

в нарисованное, горящее ярким светом окошко... и попадаю в бабушкин

дом, наполненный самым уютным на свете уютом, самым теплым на свете

теплом, самой нежной на свете любовью, какие бывают только в детстве.

Зимнее утро. За белыми занавесками постепенно светлеют окна. Еще витая

в утренних снах, я слышу: скрипнула дверь. Дохнуло свежестью. Тихие

бабушкины шаги, стук дров, сваленных у печки. И тишина, та особенная

тишина, в которой происходит что-то очень важное. Я жду... Вот

наконец-то послышался такой знакомый звук наступающего дня — веселый

треск разгорающихся поленьев! Дом наполняется теплом, запахом горячей

смолы и дымка. Мерцающие блики от первых язычков огня уже бегают

наперегонки по стенам и потолку — это проснулась печка.

Русская

печь... Никакие музеи и никакие рассказы не могут передать того родного

и глубокого чувства дома, которое пробуждается в душе, когда

разгорается огонь в печи. Ведь для русских людей она всегда была

символом очага, семьи, любимым персонажем сказок. Без печи нет избы.

Да и в самом древнем слове изба заложено то священнодействие, которое

совершается у очага: оно образовалось от санскритского тап, «жар»,

«тепло», «топиться», через старинные формы истба, истопка, истопник,

истопить.

Сложить хорошую печь для дома было делом

ответственным. Хорошие печники, как и плотники, были народом непростым.

Если хозяева не нравились, они могли сложить печь так, что, как бы

жарко ее ни натапливали, хлеба в ней не выпекались, либо была она

угарная или жаркая да жадная, требующая много дров. Кирпич для печи

делали особенный, из специальной глины, как сказали бы сейчас,

экологически чистый; соединяли кирпичи тоже глиняным раствором.

Настоящая русская печь должна быть большой, красивой и миловидной,

с карнизами и печурками, чтоб гляделась в избе как невеста, — так

говорили печники.

|

в бабушкином доме казалась мне живым существом, доброй, теплой

и веселой хозяйкой, похожей на бабушку и маму. У нее были глаза —

небольшие углубления, где сушили рукавицы, и большой улыбающийся рот —

устье, которое закрывали железной заслонкой, когда печь топили.

А за устьем находилась таинственная обитель Огня — большой «зал»,

который имел под (кирпичный пол) и высокий свод. Печь была настолько

велика, что внутри нее мог поместиться человек. В середине «зала»

складывали крест-накрест поленья, как для костра, и, открыв заслонку

трубы, зажигали огонь, приговаривая: «Святой огонушек, дайся нам!» Была

примета: если, зажигая огонь, суетишься, оглядываешься, то за нарушение

должного благоговения пламя выйдет из печи и зажжет избу. И уж совсем

недопустимо было ругаться при огне, бросать в него мусор, грязь. Очаг

требовал от людей целомудрия. Человек, знавший за собой вину, уже

не мог приближаться к родному очагу, пока не совершит искупительного

обряда.

За подом печи, на котором разводился огонь, тщательно

ухаживали, выметая его особым чистым веником или тряпочкой. С помощью

ухватов вокруг огня на под ставили чугунки с кашей, картошкой, щами.

Пока печь топилась, готовилась еда. Хлеба или пироги пекли уже после

того, как прогорят дрова. Из печки вынимали все чугунки и выгребали все

угли на загнетку — пространство перед устьем. После того как под

выметали, на него с помощью деревянных лопат сажали хлеба. Устье плотно

закрывали заслонкой, и печь начинала свое таинство.

Удивительная,

особенная тишина царила в доме, когда его постепенно наполнял душистый

аромат горячего хлеба, а вместе с ним тепло — и еще что-то, чего

не объяснишь словами, что-то вечное и надежное, то, о чем твоя душа

знала всегда. Лица людей в доме казались еще роднее и ближе, их глаза

начинали светиться любовью и теплом, голоса становились тихими

и ласковыми. В такие минуты бабушка обычно рассказывала о давних

временах, о своей жизни в родительском доме, все вспоминали случаи,

когда удавались самые лучшие пироги. По каким-то неуловимым,

таинственным признакам определялось, что они готовы. Тогда открывали

заслонку и доставали румяные, жаркие, ароматные пироги!

Их рассматривали, как новорожденное дитя, дивились и радовались

пышности и пригожести. Когда пироги ставили в печь, всегда загадывали

на то, как они поднимутся: если высоко, значит, хорошо все будет

в семье, будет удача и лад.

|

сказку об Иванушке, которого Баба Яга на лопате отправляла в печь?

Оказывается, был на Руси такой обычай, так лечили больных детей:

ребенка сажали на лопату и три раза заносили в печь (конечно, не прямо

в огонь). Это называлось «перепекать» младенца, после этого он считался

заново рожденным. Печь сравнивали с материнским лоном. Об удачливом

и счастливом человеке говорили, что он в печи родился.

Семья

и огонь очага были связаны едиными узами, одним родством, одним

жизненным началом. Когда в доме рождался ребенок или когда умирал

кто-то, открывали заслонку печной трубы, веря, что именно через печную

трубу приходят и уходят души людей. В свадебном обряде, когда

создавалась новая семья, отец невесты трижды обводил ее вокруг родной

печи, а в доме будущего мужа молодой хозяйке положено было, сидя

на лавке у очага, съесть отломленный кусок хлеба, вступив тем самым под

покровительство духов дома своего мужа.

Печь — это душа дома,

святыня и алтарь любви. Пока в ней теплится огонь, пока исходит от нее

живительное тепло, есть семья, продолжается жизнь. Зажигая огонь

в печи, человек каждый раз совершал великое таинство — заключал

символический брак между божественным огнем, завещанным предками,

и матерью-печью. Эта великая любовь согревала душу и тело, лечила лучше

любых лекарств и защищала надежнее любых замков, помогала человеку

с рождения до смерти.

Все, что есть в доме, создано любовью

и держится на любви. Самые простые предметы: лавки, стол, вышитые

полотенца из приданого хозяйки, пучки летних трав на стене, каша

в чугунке, колодезная вода в рукомойнике — все несет в себе эту частицу

тепла, все живое, все пахнет домом.

|

гостеприимный дом называли хлебосольным, в таком доме на столе всегда

стоял покрытый полотенцем хлеб и рядом солонка. Русская печь имела

прямое отношение к этому обычаю. Считалось, что человек, вступивший под

домашний кров, попадает под защиту и покровительство богов домашнего

очага. Его усаживали на почетном месте на лавке у печки или в красном

углу под иконами, кормили всем лучшим, что есть в доме. «Кто сидел

на печи, тот уже не гость, а свой». Плодородие и приход гостя

определяли по одной и той же примете: если из затопленной печи вдруг

посыпались искры или выскочили горячие угольки — жди гостей! Не принять

гостя означало нарушить святыню Огня, покровителя дома. Известный

собиратель русских сказок и исследователь традиций А. Н. Афанасьев

писал: «В народе существует убеждение, что странник, вкусивший нашего

хлеба-соли, уже не может питать к нам неприязненных чувств,

а становится как бы родственным нам человеком: „хлеб-соль не бранится“,

„хлеб-соль не пропустит зло!“. Верят, что вместе со странником является

сам Господь испытывать мирское милосердие. Говорят: „гость в дом — Бог

в дом“ и „не гоните Бога в лес, коли в хату залез“, то есть не прогоняй

гостя». Если тебе дан дар огня в очаге, ты должен передать его тепло

всем, кто в этом нуждается.

Печь уходит в песни, предания,

в сказки и легенды. Мы прощаемся с ней, но остается человек и его душа,

остается потребность зажигать и хранить огонь, тепло души, родного

дома, чтобы не прерывалась связь, чтобы жила любовь...