Мария и Дмитрий Соловьевы

|

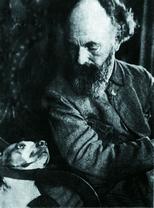

| М. М. Пришвин с собакой Ладой. Конец 1930-х. «Люблю я эту собаку, у нее такие прекрасные глаза… Быть может, никого у меня и нет, кроме Лады…» |

По-разному

приходят люди к природе. По-разному настраивают на нее голос своей

души. Кто-то раньше, кто-то позже. Вот и Михаил Михайлович Пришвин не

сразу певцом природы стал, хотя убежал еще из гимназии своей в Ельце со

товарищи в неведомые края. Да вернули их быстро. А Пришвина отчислили.

Не получилось у него первое путешествие.

Но потом уже, после

университета в Лейпциге; после путешествий по Европе, где набирался он

ума-разума и искал, искал чего-то в разных кружках и семинарах, на

концертах и в музеях; после работы по специальности агрономом, тоже

ведь с природой связанной, — появилась у него потребность поменять

что-то в жизни своей, миру что-то сказать. Вот и пустился он в

путешествие по Олонецкому краю, что между Онегой и Белым морем. И

появилась вскоре книжка «В краю непуганых птиц», да такая, что один

ученый, всю жизнь изучавший пернатых в том краю, сказал, что Пришвин

постигал их жизнь сердцем. А Зинаида Гиппиус назвала Михаила

Михайловича «легконогим и ясным странником с глазами вместо сердца».

Но

не может человек просто так взять и написать что-то такое. Вот

захотеть, сесть и написать! Должна у него в душе звучать мелодия и

толкать на подвиги. Ведь «…у людей, как у деревьев: иногда у сильного

человека от боли душевной рождается поэзия, как у деревьев смола». Была

такая песня в душе у Пришвина. Влюбился он в Париже. И не женился.

Отказался от этой мысли. И возлюбленная его на всю жизнь осталась

Невестой, образом вечной молодости, женственности, красоты и любви.

И

о чем бы ни писал он: о птицах или о Китеж-граде, о степи киргизской

или о болотах среднерусских, — всегда писал именно о любви. «Животным,

от букашки до человека, самая близкая стихия — это любовь, а растениям

— вода: они жаждут ее, и она к ним приходит с земли и с неба, как у нас

бывает любовь земная и небесная…»

И пусть считают его

писателем-этнографом, натуралистом, географом… Он таковым не был. Он

был искателем. Пусть и не понятым современниками и более именитыми в

10-е годы прошлого столетия соратниками по перу.

|

Он

был вхож в Петербургское философско-религиозное общество, был у Иванова

на Башне. И снисходительно относились к «молодому» писателю, хотя начал

он писать уже за 30 (в 1905 году вышла первая книга). Но это не мешало

ему. Наоборот, подхлестывало к поиску формы выражения того, что больше

всего он хотел петь, — Любви.

Но как долог был его путь! И война

помешала, и революции, и смутное время гражданской войны, когда все

были поставлены перед выбором: с кем ты? Кто выбрал Родину, кто

служение ей вдали…

В эти годы Пришвин лишился всего своего

наследства, чудом остался жив и едва спас свое семейство от гибели… И

был вынужден работать. Но не просто так, а шкрабом. Это — революционный

новояз. Сокращение от «школьный работник». Но мало было Пришвину — он

пытался спасти хоть что-нибудь ценное для культуры: хоть предмет

мебели, хоть книгу, хоть картину. И все равно: перед взором мысленным —

Она, Невеста. Тоска по ней и служение ей заставляли двигаться дальше и

искать, искать, как не выжить — нет! — но как сохранить и передать

культурные ценности дальнейшим поколениям. И добился-таки Пришвин

«лестной» оценки Троцкого для своей повести «Мирская чаша»: «…обладает

несомненными художественными достоинствами, но полностью

контрреволюционная». И хоть не любил он большевиков, а видел

единственную в них силу, способную остановить разнузданность и разгул

невежества и не только сохранить культуру Родины, но и преумножить ее.

И послушал совета своего одноклассника, Луначарского, с которым всегда

был в дружеских отношениях, — пошел служить новой России писателем.

|

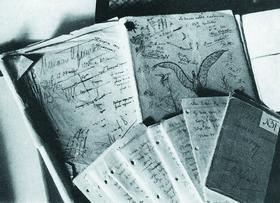

| Записные книжки М. М. Пришвина |

Тяжко

было выжить в гнетущей атмосфере трудных 30-х. Но вела его Любовь. Его

Невеста, его Фацелия. Этот небесно-синий цветок медоноса он взял как

символ любви своей, как воспоминание о будущем, о встрече…

По

какому-то наитию написан был «Жень-Шень» — песня о любви. «Жень-Шень»,

корень-человек, корень жизни. Это она, Любовь, движущая сила, корень

жизни!

Но она не приходит просто так. Даже если тебе показали

однажды, что она есть, где она, все равно — ты сам должен будешь найти

ее, когда она вырастет и станет самостоятельным, огромным, реальным

чувством. Нет, просто реальностью! Или, вернее сказать, самой жизнью.

Это и есть смысл жизни — поиск любви, мечты, деятельное движение

навстречу ей через все препоны, будь они в прошлом или в настоящем. Это

— мечта, и она достижима, главное — следовать своему назначению. «Он

показал на сердце, и стало понятно, что в поисках корня жизни надо идти

с чистой совестью и никогда не оглядываться назад, в ту сторону, где

уже все измято и растоптано». Нет неудач на этом пути, корень жизни —

достижим. «…Есть сроки жизни, не зависимые от тебя лично; как ни бейся,

как ни будь талантлив и умен, — пока не создались условия, пока не

пришел срок, все лучшее будет висеть в воздухе мечтой или утопией.

Только я чувствую, я знаю одно, что мой корень Жень-Шень где-то растет,

и я своего срока дождусь».

|

| Ляля в девять лет |

Книга

эта принесла ему мировую славу. «Пришвин, во все беды и невзгоды не

покидавший Россию, первый писатель России. И как странно звучит сейчас

этот голос из России, напоминая человеку с его горем и остервенением,

что есть Божий мир, с цветами и звездами, и что недаром звери, когда-то

тесно жившие с человеком, отпугнулись и боятся человека, но что есть

еще в мире и простота, детскость и доверчивость — жив еще человек», —

писал в эмиграции Алексей Михайлович Ремизов.

Нет, не был Пришвин

писателем-географом или этнографом. Его размышления, итоги дней,

недель, записанные во время прогулок мысли, обдуманные, обработанные и

ограненные, ложились на страницы дневника, главного труда его жизни.

Он

начал вести его с тех самых пор, как решил стать писателем, и вел с

одним перерывом в неделю всю жизнь ежедневно. Дневники эти не видел в

те времена почти никто, да и не показывались они никому. Каждый день

Михаил Михайлович работал над дневником ранним-ранним утром, когда

солнце еще только собиралось подсветить горизонт…

Недельный

перерыв в летописи жизни Михаила Михайловича был связан с главной

встречей, которую готовила ему Судьба, — встречей с Единственной. Она

не произошла случайно, не стала неожиданным подарком, а была заслужена

и выстрадана. Невеста его, любовь небесная в ее земном воплощении,

пробудила первое сильное чувство, давшее толчок всему его творчеству.

Чувство к одному человеку пробудило внимание ко всему живому, открыло

мир в его удивительном единстве и многообразии. И расширилось до

понимания сокровенной жизни Природы. В стремлении ростка к небу, в

рассветах и закатах, в лесной тишине, на самом деле наполненной звуками

и голосами, он слышал и видел свою возлюбленную, а вернее, прикасался к

самой Любви. Рассказать о распускающейся ветке черемухи как о великом

пробуждении, возрождении жизни, расширить конкретный, зримый образ до

философского обобщения, осознания, переосмысления — в этом весь

Пришвин, его искусство, его песня, его Любовь, его корень жизни.

«Я

сознательно работаю и освобождаюсь от своего плена. Победа моя не в

том, что я зализал свою рану, а в том, что воспользовался этой болью и

написал и, мало того, прочитал и тем объяснился.

|

| Миша Пришвин в восемь лет |

—

Вот, мол, какая моя любовь, я, мол, не для себя только и не для вас — я

для всех люблю. Такая победа — есть победа над самим собой.

В

этом опыте я, как в зеркале, увидал всю свою жизнь, как из боли своей

сделал радость для всех. Я увидал весь свой путь к свободе от себя, к

выходу из себя, утверждению прекрасного вне себя.

Но, позвольте,

разве во всей-то природе не к тому же самому приводит любовь, чтобы

выйти из себя, то есть родить, значит, начать что-то новое в мире?»

Зима

40-го года. Пришвину уже 67. Писательская судьба его уже спокойна и

обеспечена. Но ему мучительно не хватает кого-то, кто бы разделил с ним

все и понял его до конца, кому можно было бы доверять и доверяться.

Он уже почти перестал надеяться…

В

новогоднюю ночь, когда часы били полночь, он написал на заветном

листочке одно-единственное слово: «Приди!» (Этот листочек надо было

успеть сжечь, тогда желание непременно исполнится, — была в семье такая

традиция.) «Приди!» Призыв. Сейчас или уже никогда. Хотел поставить

крест на своей мечте, но в последний миг передумал и все же написал:

приди!

«Вся моя поэзия была как призыв: приди, приди! И вот она

пришла, та самая, какую я знаю, лучше той, прошлой женщины с какой-то

неведомой планеты (Невесты). Так зачем же теперь-то мне обращаться к

пустыне и взывать оттуда на помощь поэзию: она со мной теперь, поэзия,

я достиг своего…»

Она пришла. Появилась по приглашению для работы

над его архивом, дневниками. Валерия Дмитриевна Лебедева, в девичестве

Лиорко, человек непростой и тоже удивительной судьбы. В юности, так же

как и Пришвин, она встретила свою первую сильную, настоящую любовь.

Высокое духовное единство и подвижничество были в ней основной нотой.

Однако Олег Поль — так звали возлюбленного Валерии Дмитриевны — выбрал

религиозный путь, углубился в православие, принял постриг и вскоре стал

иеромонахом. В 30-м его расстреляли. Эта рана не заживала в душе

Валерии Дмитриевны: она любила и продолжала его любить. Встретив

Пришвина, она заново переживала и переосмысливала свое чувство к Олегу.

К мужу, с которым была в разводе.

|

| Фотография М. М. Пришвина, которую он подарил В. Д. Лебедевой в одну из первых встреч, 25 января 1940 года |

В

день их первой встречи стоял лютый мороз. В Москве было минус 50, и

Валерия Дмитриевна, идя к Пришвину на первую деловую беседу, отморозила

ноги. Разговаривая с Михаилом Михайловичем и его помощником о

предстоящей работе, превозмогала жуткую боль. Но ей было не привыкать:

несколько лет она провела в сталинских лагерях.

Валерия

Дмитриевна была глубоко верующим и образованным человеком, окончила

Институт слова, одним из организаторов которого был известный философ

Иван Ильин, посещала лекции начинающего Лосева, Павла Флоренского,

прослушала курс философии и религии у Бердяева.

В ту первую

встречу они не произвели друг на друга никакого впечатления. Пришвин

сомневался в ней как в толковом работнике, не доверял (время было

непростое, а истории ее жизни он еще не знал). Однако она поразила его

своей глубиной, только осознал он это не сразу. В своем дневнике он

записал мысль и только спустя месяцы понял, что высказала ее его

любимая Ляля, а он тогда этого и не заметил.

«Подлинная любовь не

может быть безответной, и если все же бывает любовь неудачной, то это

бывает от недостатка внимания к тому, кого любишь. Подлинная любовь

прежде всего бывает внимательной, и от силы внимания зависит сближение».

Удивительное

созвучие и родство душ! Так откровенно, так полно ни он, ни она никогда

еще не высказывали себя другому человеку. Оба изголодались,

истосковались именно по таким отношениям — чистым, духовным, нежным и

бережным, внимательным.

«— Тебе приходит в голову, — сказала она

снова, — что земля — это мы или, вернее, в значительной мере это мы? А

люди смотрят на нее и не видят: земля и земля!

— Непременно мы, — ответил я. — Но ведь и все животные и все растения — это тоже мы.

— Может быть, и звезды? — спросила она, но я ничего не мог ей ответить».

|

| В. Д. Лебедева. 1935 |

Неодетой

весной называет Пришвин то время, что предшествует скоротечному таянию

снегов, — время предпробуждения, предощущения будущего расцвета. Это и

было время «незаписанной любви» — единственная неделя в жизни Пришвина,

когда он не сделал ни одной записи в своем дневнике. Время взаимного

глубокого узнавания двух людей. Из насыщенной не внешними, но

внутренними событиями недели выросла настоящая любовь, взаимное

служение.

Они учились доверять, учились любить и понимали Любовь

не как взаимное притяжение, а как шанс обрести друг друга во всей

полноте, чтобы идти вместе, быть рядом в исследовании, в понимании

жизни, природы, мира, людей, самой Любви. Идти и одаривать этим

богатством и счастьем своим других людей — через искусство, творчество,

жизнетворчество.

Хотя оба были уже немолоды, они сумели сохранить

детскую чистоту проявления чувств. В Дунино, в их доме-музее, есть

деревянный пенал с ручками и карандашами, на котором ножичком

нацарапано трогательное: «Ляля + Миша = Л».

«Будьте как дети»

было любимой евангельской цитатой, руководством к действию у Валерии

Дмитриевны. «Сохранить свое детство — значит остаться бессмертным.

Человеку надо вернуть себе детство, и тогда ему вернется удивление, и с

удивлением вернется и сказка. Невозможно? Нет ничего невозможного», —

писал в своих дневниках Пришвин.

Они старались быть достойными

друг друга и того счастья, что подарила им судьба, старались видеть

друг в друге лучшее и за это лучшее сражаться, любя. «Тот человек, кого

ты любишь во мне, конечно, лучше меня: я не такой. Но ты люби, и я

постараюсь быть лучше себя».

|

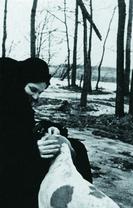

| Ляля с Ладой. Тяжино. Апрель, 1940 |

Ключиком,

которым они открывали друг друга, было «родственное внимание». Пришвин

вывел это понятие сам и жил с ним всю жизнь. Родственное внимание —

основа любви и основа творчества: только любя, можно постичь суть мира

и собственное предназначение, только любя, можно творить. Обращаясь к

неведомому читателю, Пришвин пишет: «Знаешь ли ты ту любовь, когда тебе

самому от нее ничего нет, ничего и не будет, а ты все-таки любишь через

это все вокруг себя, и ходишь по полю и лугу, и подбираешь красочно,

один к одному синие васильки, пахнущие медом, и голубые незабудки».

Они

прожили вместе счастливых 14 лет. 16 января 1954 года собирались

отметить знаменательную дату их встречи — «праздник отмороженной ноги»,

как в шутку они его именовали. Но на рассвете этого дня Михаила

Михайловича не стало…

«Любовь похожа на море, сверкающее цветами

небесными. Счастлив, кто приходит на берег и, очарованный, согласует

душу свою с величием всего моря. Тогда границы души бедного человека

расширяются до бесконечности, и бедный человек понимает тогда, что и

смерти нет… Не видно „того“ берега в море, и вовсе нет берегов у Любви.

Но другой приходит к Морю не с душой, а с кувшином и, зачерпнув,

приносит из всего моря только кувшин, и вода в кувшине бывает соленая и

негодная.

— Любовь — это обман, — говорит такой человек и больше не возвращается к морю».

Он

всегда искал, ждал того, кто придет и поймет его, его творчество, его

Поэзию — музыку, звучащую в душе в унисон с неслышной обычному уху

музыкой природы, ее дыханием. «Где ты, мой друг, за долами и за синими

морями? Или ты был у меня, и это я тебя зову из прошлого, или надеюсь

увидеть тебя в будущем? Как бы мне хотелось все свое тебе рассказать,

во всем с тобой посоветоваться».

|

| «Иногда я думаю, глядя на Л., что она гораздо больше того, что я способен открыть в ее существе…» |

Ожидание

это не было окрашено тоской и горечью, оно было радостным — Пришвин

научился передавать музыку, звучание природы словом. И это стало

смыслом его творчества, смыслом его жизни. Он писал так, как

чувствовал, обращаясь к тому далекому и неведомому Другу, который, быть

может, когда-нибудь услышит и поймет его. Друг для него не только

близкий человек, встреченный на жизненном пути, но и неизвестный

далекий читатель, которому так же дорого все то, чем живет поэт-Пришвин.

Дорога

к Другу — работа не для себя, творчество не ради самовыражения, а ради

того, чтобы другие смогли увидеть и почувствовать жизнь, насладиться ее

красотой. «Я пишу для тех, кто чувствует поэзию пролетающих мгновений

повседневной жизни и страдает, что сам не в силах их схватить».

Дорога

Пришвина — это путь странника к миру. Путь истинного творца, который

стремится доступными ему средствами: своим талантом, чувством слова —

выразить и передать Красоту. «Когда навстречу прекрасному в природе

душа моя расширяется, я верю, что это прекрасное существует в мире само

по себе и я лишь просто принимаю его в себя». Его «родственное

внимание» — это попытка сознательного отношения ко всему, что

происходит, ко всему, что окружает, — ежечасно, ежесекундно. В одной

записи он сокрушается: почему нельзя жить сознательно, прожил день —

записал? Сам пытался жить именно так, и поэтому дневники писал в

предрассветный час, пока еще ничем не затуманилась утренняя ясность

ума, а события и переживания свежи, но смотришь на них уже чуть-чуть

отстраненно… Наверное, поэтому его Слово и сегодня живо, актуально.

Сердце отзывается на него, потому что говорит Пришвин о том, что

дорого, понятно и близко каждому, делится тем, что постиг сам. И в этой

неискаженной передаче притягательная сила его творчества. «Тайну

творчества надо искать в любви. Все мы помним, что когда кто из нас

влюблен, то, бывало, и все люди на свете хороши. Так и в творчестве

есть мысль — не мысль, что-то единое сердца, ума и воли… Сущность

творчества, его самый глубокий секрет состоит в том, чтобы находить в

себе и для всех эту мысль».