Оксана Гришина

|

| Борис Раушенбах |

январь 1965 года. Голос Левитана звучал, как всегда, завораживающе

торжественно: «Работают все радиостанции Советского Союза! Передаём

сообщение ТАСС… В Советском Союзе произведён запуск на орбиту…

космического корабля «Восторг».

Корабль «Восторг» пилотируется

гражданином Советского Союза доктором технических наук, подполковником

запаса товарищем Раушенбахом Борисом Викторовичем. Задачами полета

являются: исследование работоспособности человека в нечеловеческих

условиях; исследование влияния на человеческий организм 16-часового

рабочего дня на этот раз в условиях невесомости... Самочувствие

товарища Раушенбаха невероятно хорошее!»

| Менее чем за 10 лет под его руководством были реализованы системы фотографирования обратной стороны Луны, системы ориентации и коррекции полета межпланетных автоматических станций «Марс», «Венера», «Зонд», спутников связи «Молния», автоматического и ручного управления космическими кораблями, пилотируемыми человеком. Значение этих систем не требует доказательств. Марк Галлай, летчик-испытатель, герой Советского Союза |

|

| Он жил и работал увлеченно. Вовлекался в проекты. Но имел строго охраняемый внутренний мир. Его отличали жесткая самодисциплина, достоинство, уважительное отношение к другим. В то же время острое, проникновенное наблюдение за действительностью. А. И. Комеч, директор Института искусствознания |

от души все гости юбилейного банкета — наверное, половина всех строго

засекреченных «тружеников космической нивы» страны. И хотя «сообщение

ТАСС» записывал действительно сам Левитан, почти никто в это не

поверил. Шутка удалась, ведь в ней, как и положено, была доля правды.

За пять лет до этого полувекового юбилея Борис Викторович принимал

активное участие в подготовке первого полета человека в космос. Гагарин

во время полета в управление не вмешивался, его задача заключалась в

радиосвязи и медицинских экспериментах. Именно созданная под

руководством Раушенбаха и по его расчетам автоматическая система

ограничила инструкцию Гагарина по управлению кораблем, как шутили

потом, четырьмя словами: «Ничего не трогай руками».

Космос был

давней мечтой многих, и Раушенбах сыграл не последнюю роль в том отряде

первопроходцев, которому эту мечту удалось осуществить. Вообще быть

первым, поймать в работе уникальную тему Борису Викторовичу удавалось

всю жизнь. Когда он был студентом, на его первые научные статьи об

устойчивости самолетов ссылались маститые авторы вузовских учебников:

других работ на русском языке по этой теме не было. Позднее его

математические расчеты позволили увидеть обратную сторону Луны — это

была мечта астрономов еще XIX века, как им казалось, неосуществимая. И

с оправданной гордостью Раушенбах говорил: «Мы увидели ее первыми».

|

| «Искусство и искусствознание, вера и религия существуют вечно, и в человеке всегда живет и будет жить какое-то беспокойство, желание проникнуть как можно глубже в сущность всего этого». |

|

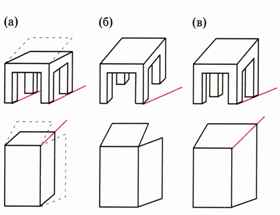

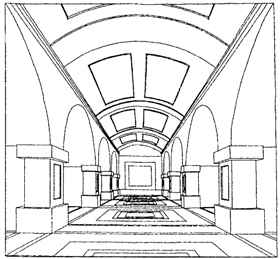

| Схема возникновения обратной перспективы, предложенная Раушенбахом. Аксонометрическое изображение (а), действие механизма константности формы (б), обратная перспектива (в). |

же ему помогало — капризный случай или логика судьбы? Может быть, дело

просто в хорошем знании математики? «После выхода из лагеря я знал

математику вполне прилично», — писал он. Звучит, по крайней мере,

неожиданно. Но военные годы, которые Борис Викторович провел в трудовом

лагере для русских немцев, действительно стали первой академией для

будущего академика.

Сначала ему удалось просто выжить при

30–40-градусном морозе под навесом без стен, когда вокруг умирали иной

раз по 10 человек в день. «Трудились на кирпичном заводе. Мне повезло,

что я не попал на лесоповал или на угольную шахту… Я уцелел случайно,

как случайно все на белом свете».

Но он не просто выжил. В игру

случайностей вступил его характер. В пересыльном пункте и в лагере на

нарах, на обрывках бумаги Раушенбах продолжил расчеты самонаводящегося

зенитного снаряда, которыми занимался накануне ареста в своем

эвакуированном Ракетном НИИ. Ему было неудобно, что он обещал сделать

работу и не окончил ее. На его расчеты обратил внимание авиаконструктор

и генерал Болховитинов. Он договорился с НКВД об использовании

заключенного в качестве расчетной силы. Это уже, скорее, логика судьбы.

Судьба помогала ему, как фея в сказке — доброму герою, просто потому,

что он — добрый и герой.

|

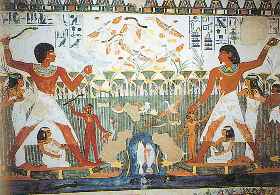

| «В Древнем Египте задачей художника было передать истинные, объективные формы изображаемых предметов и фигур, существующие независимо от наблюдателя, общие для всех людей. Возможно, это связано с тем, что в Древнем Египте еще не было того эгоцентризма, который возник позже. «Мы» было важнее «я»... |

|

| В античном и средневековом искусстве отражен революционный переход от «мы» к «я»… насущной задачей стала передача на плоскости зрительного восприятия очень близких предметов конкретным человеком, стремящимся отразить личное отношение к увиденному...» В эпоху Возрождения и Великих географических открытий перешли «от передачи зрительного образа отдельного предмета к передаче пространства... В то время был открыт только один, простейший вариант из бесчисленного множества одинаково строго математически обоснованных возможных перспективных систем, к тому же не всегда наилучший. Но это было сделано впервые, это был результат работы смелых первопроходцев, открывших для изобразительного искусства новые горизонты». Из работы «Геометрия картины и зрительное восприятие» |

ко всем качествам этого удивительного человека, с детства влюбленного в

небо, хочется добавлять эпитет «сказочный». Надо обладать просто

сказочным умением мечтать, чтобы за колючей проволокой обдумывать в

подробностях космические полеты, которые осуществятся только через 20

лет! Борис Викторович и другие заключенные, привыкшие давать пищу уму и

сердцу, организовали в лагере Академию кирпичного завода. В свободное

время они собирались и делали сообщения по своей специальности. «Каждый

старался кто во что горазд, мы веселили друг друга всяческими

дискуссиями, упражняли ум».

Беседовали о тонкостях французской

литературы конца XVIII века, археологических раскопках на Урале, о его

минералогических богатствах. Раушенбах рассказывал о будущем

космической эры, «говорил обо всем серьезно, как профессионал

профессионалам». Зов неизведанного, знакомый мечтателям всех веков,

звучал в душе Бориса Викторовича всегда и выводил в поисках ответа на

возникший вопрос за пределы привычных, хорошо изученных им областей.

После многих лет плодотворного сотрудничества с Сергеем Павловичем

Королевым и Мстиславом Всеволодовичем Келдышем, имея степени и звания,

достигнув которых многие почивают на лаврах, Раушенбах всерьез занялся

искусствоведением. Произошло, как он вспоминал, «мягкое

перевоплощение». Оно началось с решения технической задачи для первых

пилотируемых полетов. Дело в том, что космонавты ничего не видели

впереди корабля и наблюдали картинку только на телеэкране. Но при

проекции на плоскость возникали искажения, мешавшие правильно

ориентироваться не меньше, чем невесомость и космическая темнота. И

Раушенбах углубился в теорию перспективы, а потом в искусство, в

частности в иконографию.

|

| Иконописец должен был находить способы передачи глубоких богословских представлений художественными средствами, и Раушенбах доказал, что чертежные методы, использование геометрически противоречивых изображений и целенаправленная деформация передаваемых предметов были не только допустимы, но и просто необходимы для этого. Нельзя одновременно передать прямой и символический смысл, реальное и мистическое пространство методами, появившимися в эпоху Возрождения, когда «стали в основном черпать философское осмысление мира из книг, а не из картин, а созерцание перестало… рассматриваться как мощный метод познания мира». |

пришел к выводу, что глаз и мозг видят не одно и то же. Он сумел

математически описать работу мозга при восприятии пространственного

изображения и сформулировал закон сохранения ошибки в перспективе.

Снова не замечая междисциплинарных границ, Раушенбах перешел из

оптической области исследования механизмов зрения в область психологии

восприятия. Художник изображает без искажений то, что для него важнее.

А видение художника отражает мировосприятие, присущее эпохе и народу в

целом. Такой подход позволил Раушенбаху увидеть переход от «мы» к «я» —

индивидуализацию человеческого сознания со времен Древнего Египта до

наших дней.

В понимании Бориса Викторовича история развития

методов пространственных построений в изобразительном искусстве

«выглядит не длинной дорогой к единственной вершине, а последовательным

покорением разных вершин». Перед мастерами разных эпох стояли разные

задачи, которые и решались разными способами. По мнению Раушенбаха, эти

способы были каждый раз оптимальными. Поэтому нельзя сравнивать

достижения разных цивилизаций по шкале «хуже — лучше».

Такая

«полифоническая» логика единства, увидев с новой высоты старые

достижения, не объявляет их примитивными. Она не противопоставляет друг

другу формы, в которых воплощалось понимание людьми мира в разные

эпохи, а позволяет увидеть проявляющийся в них единый закон. Раушенбах

всей своей жизнью не просто доказывал «теорему единства мира». Он

призывал увидеть это единство не в одинаковости составных частей, а в

гармоничном созвучии разных смыслов, целей, задач.

Эта

логическая линия у Бориса Викторовича подкреплялась эмоционально тем,

что, по его словам, он всегда болел за слабую команду. В 1996 году на

одной конференции, когда «все уже взахлеб полюбили формалистическое

искусство», Раушенбах иронично отнесся к очередной моде и явно

симпатизировал классической перспективе со всеми ее ограничениями,

которые он же и выявил.

Та же потребность защищать гонимого,

видимо, сыграла не последнюю роль в отношении Бориса Викторовича к

религии во времена государственного атеизма. Годы, проведенные за

колючей проволокой, казалось бы, могли выработать у него осторожность в

проявлении своих убеждений в словах и поступках, но нежелание идти на

компромиссы с «внутренним голосом» как будто только окрепло в

испытаниях. В 1987 году, когда редакция журнала «Коммунист» предложила

ему написать о военной космической программе США, Борис Викторович не

побоялся сказать: «Чушь, не об этом надо писать», а о тысячелетии

крещения Руси. После этой его скандальной статьи начали появляться

сочувственные публикации о Церкви, а ему самому даже довелось прочитать

доклад о крещении Руси на сессии ЮНЕСКО в Париже. А еще задолго до

этого «перестроечного» прорыва Раушенбах осмеливался демонстрировать

свое несогласие с «воинствующими атеистами» на приемах в Кремлевском

Дворце, посвященных очередным успешным космическим запускам. Там

священники, приглашенные напоказ для зарубежных СМИ, оказывались как бы

в «санитарной зоне». Он подходил и беседовал с ними, но не только из

чувства протеста против «карантина»: его всерьез интересовала религия.

Ведь он считал, что она отвечает на вопросы, на которые не может

ответить наука.

|

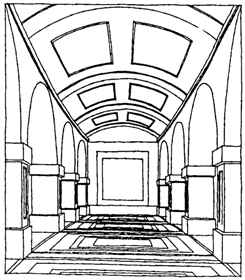

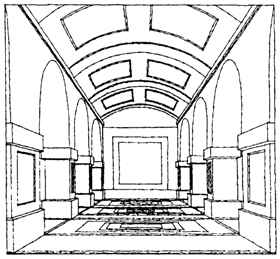

| Условный интерьер, показанный по правилам ренессансной системы перспективы. Соотношение между высотой и шириной интерьера всюду правильное. Сильнейшее увеличение переднего и почти карикатурное уменьшение дальнего плана |

|

| За счет некоторого искажения передачи глубины улучшена передача вертикалей |

|

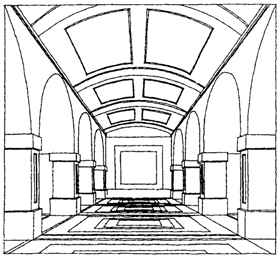

| Вариант перцептивной системы перспективы, в котором главным является безупречная передача вертикальных плоскостей (стен). Основные ошибки - увеличение ширин |

|

| Ширина пола и вертикальные структуры (высота арок и т. п.) переданы безупречно, однако передача глубины предельно искажена, пространство сильно сжато. |

— Раушенбах стремился к профессионализму во всем, чем занимался. Он не

хотел, чтобы его лекции для студентов физтеха и печатные труды по

иконописи были безграмотны в отношении богословия. Его статья «О логике

триединости», опубликованная в журнале «Вопросы философии» в 1990 году,

до сих пор вызывает живой интерес и споры. В ней с позиций

математической логики Борис Викторович доказал непротиворечивость

догмата о триединстве. Для этого он нашел в математике объект,

обладающий всеми логическими свойствами Троицы, — обычный вектор с его

тремя ортогональными составляющими. Раушенбах ясно понимал, что логика

далеко не самое главное в этом образе, а просто пытался защитить его от

нападок «скептиков и атеистов, переводящих проблему из области

богословия в область формальной логики». Но и сейчас не утихает

критика, утверждающая, что идея статьи «не более чем занятная и

элегантная, но игрушка».

Для Раушенбаха это не было игрой, и его

ощущение единства касалось не только Троицы, а всего мира в целом. Да,

в богословии, как и в искусствоведении, он занимался прежде всего

логической стороной. Но логика была только инструментом в поисках так

необходимого нам всем для выживания сокровища — взаимопонимания.

Раушенбах

понимал, что и наука, и искусство, и религия говорят об одном и том же,

но только на разных языках. Немало трудов надо приложить, чтобы люди

вновь обрели единый язык, которым, по легенде, владели до Вавилонского

столпотворения. И Борис Викторович трудился — всегда, несмотря на

состояние здоровья и многочисленные обязанности, которые уже лежали на

его плечах и которые, кажется, не под силу было нести одному человеку.

Утверждая приоритет культуры, «единственно способной противостоять

разрушителям и объединить человечество», он являлся председателем

Научного совета РАН «История мировой культуры», членом Президиума

Всероссийского общества охраны памятников, инициатором и вдохновителем

создания Ассоциации колокольного звона, а также возглавлял Лигу защиты

культуры, основанную в свое время Николаем Рерихом. Будучи избранным в

Международную академию астронавтики, академик РАН Раушенбах являлся

также членом Президиума Научного совета по истории религии, автором

многих трудов по богословию, словно иллюстрируя примитивность довода «В

космос летали — Бога не видели» и доказывая искусственность

противопоставления науки и религии. Объединительной миссии Раушенбаха

служило также его неоднократное участие в конференции в Суздале «Языки

науки — языки искусства». Сам он специально работал над своим языком,

чтобы стать понятным именно той аудитории, с которой общался.

|

| Борис Раушенбах в центре |

его лекции, прочитанные многим поколениям студентов МФТИ в течение всей

его жизни (по созданным им самим фундаментальным курсам по газовой

динамике, гироскопии, теории регулирования, управлению движением,

динамике космического полета), отличаются живостью и простотой

изложения. Молодым лекторам он советовал при чтении лекций не делать

вид, что ты умнее слушателей, говорить не «ученым», а образным языком,

«языком художников». Наверное, и благодаря владению Бориса Викторовича

таким языком особенно большую аудиторию собирали в физтехе его лекции

по искусству, религии, истории науки. Он передал эстафету идущим за ним

— его ум и сердце помогли вырасти не одному поколению инженеров и

ученых, а стипендия им. Раушенбаха дает возможность использовать свой

интеллект, свои знания в России и на ее благо «студентам российских

государственных университетов, которые добились значительных

результатов в научной работе, применяя методы естественных и точных

наук в науках гуманитарных».

Борис Викторович через всю жизнь

пронес настоящее рыцарское чувство — ответственность за все

происходящее. Она проявилась в молодости, когда он продолжал расчеты за

колючей проволокой. Не оставила она его и на закате жизни, когда,

находясь в состоянии клинической смерти, он «выбрал возвращение, чтобы

доиграть игру». Осознание неустойчивости и хрупкости нашего

несовершенного мира и ответственность за его судьбу, возможно, вели

Раушенбаха в его фундаментальных исследованиях по анализу развития

оборонно-наступательных систем звездных войн (СОИ). Их результат

доказал бесперспективность этого вида вооружений и помог избежать

непоправимых последствий.

Для личности такого масштаба

закономерно простое и ироничное отношение к себе. Хорошо знавшая его

журналист Зоя Евгеньевна Журавлева писала о Борисе Викторовиче: «Он

естественно к самому себе относился. Как лист, как облако, как

можжевельник. Ну, расту, ну, цвету, ну, мотаюсь по небу до одури, ну

ветку вчера обломал. Такая природная естественность. “Я вообще,

серьезных книг и по специальности много прочесть не могу… Я потому и

любил тем заниматься, чем человек не больше пяти до меня занималось.

Проще. Читать не надо. Можно придумать самому”. И, как мы знаем,

придумывал».