Вопросы задавал Максим Ладыгин

Неигровое

— так называют это кино. Более привычное для нас определение

«документальное» указывает лишь на подлинность фактов, событий. Но факт

сам по себе — не трогает. Трогает и заставляет сопереживать —

человеческая искренность и правда. О кино «без липы» рассказывает гость

нашего журнала Народный артист России, кинорежиссер, лауреат

Государственной премии СССР, профессор ВГИКа Виктор Петрович Лисакович.

Виктор

Петрович, в этом году вы стали лауреатом премии «Золотой орел». Ваш

фильм о режиссере Романе Кармене был назван лучшим неигровым фильмом…

|

| Виктор Петрович Лисакович |

Да,

в этом году на суд Академии киноискусства было представлено 35

документальных картин. Моей выпало счастье победить. Я ни в коей мере

не преувеличиваю своей заслуги, моя роль довольно скромная. Я, конечно,

очень переживал и не приготовил никаких слов, потому что до последнего

момента не знал, каким будет результат. Когда объявляли победителя и

ведущий произнес первые слова: «С Романом…» — я, пока шел к сцене,

судорожно придумывал, что буду говорить… Вышел к микрофону и так и

сказал, что эта высокая награда напрямую связана с именем выдающегося

документалиста Романа Кармена.

Ваша картина о нем?

Ее

полное название «С Романом Карменом... путешествие в молодость». Роман

Кармен — фигура в документальном кино знаковая. Его имя, к сожалению,

сегодня забыто, молодое поколение его почти не знает. Это был

легендарный человек, он начинал как оператор с войны в Испании, затем с

камерой прошел Великую Отечественную, всю от начала до конца. В прошлом

2006 году ему бы исполнилось 100 лет.

Мы разыскали его бывших

учеников, которых он привел в документальное кино; 45 лет назад они,

тогда еще ребята, впервые перешагнули порог ВГИКа, когда сдавали

экзамены. И вот теперь снова пришли сюда, оглядываются, вспоминают, где

что было, как происходили встречи с Мастером, и одновременно, словно

вместе со зрителем, проходят путь познания искусства репортажа Романа

Кармена. Они путешествуют в молодость. Вот, собственно, и все

содержание картины. Она очень простая, она не для широкой публики, не в

духе современных боевиков. Самое главное в ней — искренность. Это

искреннее признание в любви Роману Кармену.

|

|

|

| Виктор Петрович снял 126 фильмов. В настоящий момент он является вдохновителем и руководителем проекта "Русское кино. XX век. Документы и свидетельства", который рассказывает о зарождении искусства кино в России. Эти фильмы из их числа. |

А в вашей жизни был такой же учитель, наставник, которому вы благодарны и сегодня?

В

1959 году, когда я поступил в институт, мастером у меня была

удивительная женщина — Арша Амбарцумовна Ованесова. В 30-е годы,

окончив ВГИК, она впервые обратилась к детской тематике и создала

журнал «Пионерия». Это был очень известный журнал — кладезь

человеческих судеб. Она рассказывала о совсем маленьких детишках, потом

они росли, и она вновь и вновь к ним обращалась — прослеживала их

судьбы. И на основе этих историй сделала потрясающий фильм

«Необыкновенные встречи». Я впервые понял, что такое режиссура в

документальном кино. Когда цель не просто что-то запечатлеть, снять, а

часть жизни показать так, чтобы в тех, кто будет смотреть фильм,

родилось сопереживание. И не повествовательно, а чтобы суть

происходящего раскрывалась на глазах зрителя.

Это как?

Например,

в ее картине появляется женщина, которая взяла из концлагеря на

воспитание совсем еще несмышленого ребенка. Девочка подросла и не

знала, что ее воспитывает не родная мать. А женщину это очень

беспокоило, и ей хотелось рассказать все, открыть правду. И это

признание совершается на наших глазах. Без слез этого смотреть нельзя —

волнение женщины передается зрителям. Она признается, но — никакого

впечатления на девушку (а та уже взрослая) признание не производит! Она

говорит: «Ну и что? Ты же все равно моя мама».

То есть

человеческий характер раскрывается через эпизоды, ситуации, случаи, и

прелесть в том, что мы сами все это видим. Ведь можно было бы снять

сюжет и сказать: «Вот это женщина, а это ее дочь. А история такова, что

дочь не ее родная, а приемная. Но вот теперь она ей все рассказала, и

все счастливы». Это как статья в газете — она нас взволнует,

заинтересует, но не потрясет так, как фильм. Меня этот эпизод потряс и

помог увидеть мои собственные первые шаги в профессии.

Своих студентов вы учите на этих же фильмах?

Я

много лет не видел этой картины, а потом попросил копию в Красногорском

архиве и показал год назад студентам первого курса. Никакого

впечатления… Видимо, много что за это время произошло. Во-первых,

изменилась молодежь, не очень их это трогает. Я начинаю объяснять и

вижу: скучают. Это дети современной школы, им еще нужно время, чтобы до

чего-то дойти, начать ловить что-то...

Режиссуре как профессии

нужно учить людей чуть-чуть старше, лучше, чтобы они уже окончили

какое-нибудь учебное заведение, чтобы у них за плечами был жизненный

опыт. Я сам с третьей попытки поступил в институт. В первый раз

поступал в 54-м, сразу после школы. Мальчишка, мне не было еще и 17

лет. А в мастерскую шли очень сильные ребята, рядом поступали и

поступили Василий Макарович Шукшин, Андрей Тарковский. Набирал

мастерскую Михаил Ильич Ромм. Это имя вам, наверное, известно. Михаил

Ильич сказал мне на последнем туре, который я честно прошел: «Молодой

человек, поезжайте, поработайте, может, эта блажь выйдет у вас из

головы». Сейчас я понимаю: прав он был, что тогда меня не принял…

А

сегодня они выходят из школы и сразу к нам. И сначала у них вроде

глазки горят, а потом успокаиваются, интересы свои появляются, и их

очень непросто повернуть в сторону профессии. Очень чувствуется, что

они вчерашние школьники. Школьники, которые будут учиться, получая

бюджетное обеспечение, пять лет, если выдержат до конца. Придется

кое-кого выгнать, наверное... Хотя жалко — все симпатичные… Но нет у

них стремления. Почти все мои выпускники прошлых лет работают в

документальном кино. Когда они учились, интересы были немножко другие,

они быстрее втягивались в работу. Сейчас приходится уговаривать:

«Дружок, если ты к весне не сделаешь работу, мы тебя вынуждены будем

отчислить». Он говорит: «Да» — и ничего не делает. Вот такие студенты.

Но может быть, повзрослеют…

А была ли картина, после которой вы поняли, что наконец-то стали режиссером?

Картина,

которая стала моей визитной карточкой, называется «Катюша». Мы делали

ее в 64-м году вместе с писателем Сергей Сергеевичем Смирновым о

простой девушке Екатерине Илларионовне Деминой, которая была

санитаркой, медсестрой, разведчицей и много еще кем. Она сейчас

жива-здорова, и мы очень дружим.

«Катюша» заставляла меня все

время придумывать эпизоды, которые дали бы возможность раскрыть

человека на глазах у зрителя. Смирнов, написавший сценарий, предлагал

себя как ведущего. В сценарии было, например: «Я поднимаюсь по

лестнице, нажимаю звонок, открывается дверь, выходит женщина. Я говорю:

«Здравствуйте Екатерина Илларионовна. Я писатель Смирнов»»… Хорошо все

расписал. А как это снимать? Ведь они уже знакомы, значит, придется

разыгрывать. «Липа» получается…

И мучительно, вспоминая все, что

видел и пережил сам, смотря картину Ованесовой, начинаю думать: значит,

нужен какой-то эпизод… Она прошла всю войну: Дунайская флотилия,

Каспийское море, Керчь. Я начинаю подбирать хронику и решаю показать

ей, посмотреть, какие чувства, какие эмоции у нее родятся, но сделать

это незаметно — снять скрытой камерой. Теперь этот прием часто

используют, но тогда такого не было.

Как же вы снимали в темном зале, без современной техники?

Мы

особым образом оборудовали зал, где должен был состояться просмотр. Я

где-то прочитал, что на какой-то студии два инженера приставили к

камере армейский оптический усилитель света. Он вообще-то к пушкам

ставится, чтобы в полной темноте, когда ничего не видно, наблюдать

объект, по которому ведется стрельба. Но никому в голову не пришло то,

до чего эти двое умельцев додумались. Они сделали опытный ролик. Я его

видел: в зале кинотеатра «Россия» сидят люди, смотрят кино, и их лица

хорошо видны. На обычную камеру в ту пору такое снять было невозможно —

не было пленки необходимой чувствительности.

Я у них одалживаю

этот электронный усилитель. Мы строим специальную будку, похожую на

дикторскую, чтобы не было видно камеры. Ставим два стекла, проводим

накануне съемки пробу — и ничего не получается: эти два стекла, которые

глушат звук от трещащей камеры, начисто уничтожают изображение.

Вынимаем одно стекло — становится чуть-чуть лучше, но все равно еще

плохо. Вынимаем второе стекло — хорошо, но слышен шум работающей

камеры. Укутываем ее шубами и так снимаем. Наша Катюша ведет себя

великолепно — кричит: «Наши, наши! Это же наши пошли!» — это она узнает

кого-то в кадрах хроники...

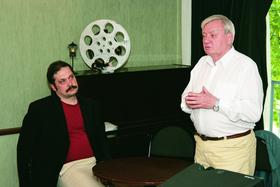

|

| На творческой встрече в Культурном центре "Новый Акрополь" |

|

| На творческой встрече в Культурном центре "Новый Акрополь" |

Столько хлопот из-за одного эпизода?!

Это

только по молодости можно столько сил вложить. Мы вместе с ней даже в

Крым ездили — колодец искали. В сценарии был потрясающий эпизод, когда

Катюша рассказывала: «Раненые бойцы, воды нет, я знаю, что на

нейтральной простреливаемой зоне есть колодец. Я пошла туда с ведром, и

вдруг выходит немец, рыжий фриц такой. Выходит и говорит что-то

по-своему. Я ему: «Я ничего не понимаю». Он опять что-то говорит. Я

ему: «Я ничего не понимаю, я русская Катюша». — «А, Катюша, гуд, гуд!»

Вынул гармошку и заиграл. И не стрелял». Этот рассказ был мне известен,

но чтобы заставить ее заново пережить все это, надо было найти колодец.

И мы его нашли. И когда привезли ее туда и она увидела этот колодец…

вцепилась в него, и рассказ полился сам собой.

А где сейчас можно посмотреть этот фильм и другие ваши работы?

Да нигде! А где вообще сейчас можно посмотреть документальное кино?

Мы

предложили фильм о Романе Кармене Первому каналу, но получили ответ,

что она не годится для показа, потому что она не в формате Первого

канала. Формат центральных каналов — это когда в сюжете или героях

обязательно нужно найти какую-то червоточину, чтобы обязательно что-то

было не так. Сегодня у нас очень боятся просто сказать спасибо

человеку, который оставил хороший след в жизни…

Во времена Романа

Кармена документальное кино показывали в центре Москвы. Сейчас там

казино… Мы очень надеемся, что, когда казино передвинут за Урал, найдут

возможность вернуть нам кинотеатры, где мы могли бы показать какую-то

одну или все 35 картин, представленных на суд академии, — нам не стыдно

за наши работы. Это святая правда. Документалисты — это не звезды

шоу-бизнеса, их редко знают в лицо, но это люди, которые много

поработали для того, чтобы своими картинами сказать людям правду…

Но неужели нигде в России не показывают документальное кино?..

Раз

в году в начале октября в Екатеринбурге проходит фестиваль

документальных фильмов. За 17–18 лет, которые существует фестиваль,

публика к нему уже привыкла. Когда с десяти часов утра начинается

показ, ни одного свободного места в зале Дома кино нет. Люди сидят в

проходах, на ступеньках. Сначала были в основном пожилые зрители,

теперь и молодежь потянулась, находят время: с десяти часов, сеанс за

сеансом, одни выходят, другие входят.

В позапрошлом году на этом

фестивале была моя картина «Остаться русским» о судьбах русских

эмигрантов во Франции. Помню, когда я только выходил представлять ее на

сцену, все места в зрительном зале были уже заняты. И я с большим

удовольствием простоял час, не ощущая никакой тяжести, потому что

сопереживал вместе с залом, слушал его дыхание.

Но нигде, кроме

Екатеринбурга, ничего подобного нет. И люди, так же как вы, подходят и

спрашивают: «А где можно посмотреть эту картину?» Нигде…

Виктор Петрович, в заключение скажите несколько слов о том, над чем вы сейчас работаете.

Я

стал собирать свои картины, чего не делал раньше, и оказалось

интересно. У меня 126 картин, разных: есть маленькие, двухминутные,

есть получасовые, часовые, есть большие… Прошли годы, некоторые фильмы

я с тех пор не видел. Но сейчас смотрю и поражаюсь, насколько некоторые

из них современны! Наверное, потому что мы — те, кто работал над ними,

— всегда старались показать правду…