Татьяна Чамова

|

| Мценск |

«Если

у вас есть атлас, — отыщите на нем карту России и проведите пальцем от

Москвы по направлению к Черному морю; на Вашем пути немного севернее

Орла — Вы обнаружите город Мценск. Так вот! Моя деревня находится в 10

километрах от этого места с довольно труднопроизносимым, как видите,

названием. Это совершенная глушь — тихая, зеленая, печальная…» Это

строки из письма Ивана Сергеевича Тургенева к своему собрату по перу

Эмилю Золя. Ко времени написания этого письма о мценском крае и его

жителях в парижских литературных кругах знали, пожалуй, даже больше,

чем сейчас мы, живущие в России.

Тургенев, изъездивший весь мир,

знавший всех великих людей своего века, прочитавший все, что только

может прочитать человек, и говоривший на всех языках Европы так же

свободно, как на русском, всю жизнь был влюблен в свои родные края. И,

словно в благодарность, они стали для него неиссякаемым источником

творческого вдохновения.

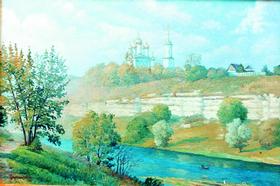

«Кто мне растолкует то отрадное чувство,

которое всякий раз овладевает мною, когда я с высоты Висельной горы

открываю Мценск? В этом зрелище нет ничего особенно пленительного, а

мне весело. Это и есть чувство Родины».

|

| То были раздольные, просторные, поемные, травянистые луга, со множеством небольших лужаек, озерец, ручейков, заводей, заросших по краям ивняком и лозами, прямо русские, русским людом любимые места, подобные тем, куда езживали богатыри наших древних былин стрелять белых лебедей и серых уток. Иван Тургенев. «Стучит» |

Как

когда-то высокое искусство музыки родилось из звуков пастушеской

свирели, так и русская литература рождалась на живописных холмистых

берегах рек Зуши, Красивой Мечи, Черни, Снежеди, в березовых рощах и

старых садах дворянских гнезд. После «Записок охотника», написанных в

Париже и переведенных на европейские языки и даже на японский, в

Тургеневе сразу признали Мастера. Через образы мценской глуши, образы

простых людей европейцы открывали «русским людом любимые места», душу и

язык нашего народа. Неудивительно поэтому, что в мыслях Тургенев снова

и снова возвращался в свое Спасское, и в письмах и разговорах рождались

все новые, сильные и глубокие признания в любви к родной земле…

Давным-давно,

в начале XII века, Мценск, как и Москва, начался с небольшой крепости

на окраине Киевской Руси. Река Зуша, так же как и Москва-река, служила

естественным путем, пролегавшим через непроходимые леса. Впервые в

летописях Мценск упоминается даже на год раньше, чем Москва, — в 1146

году: в то время там находился князь Святослав Ольгович.

Легенды

рассказывают о древних вятичах, живших здесь. Многие названия мценского

края имеют вятичское происхождение, так же как и наименование самого

города. Владимир Иванович Даль считал, что название Мценск идет от

слова Мцена, по-вятически «пчела», отсюда и мчельник, то есть

«пчельник» (во мценском крае и сейчас много пасек и самый душистый

мед). Некоторые ученые считают, что название Мценск (или Меченск,

Мченеск, Мченск), созвучное названиям рек Меч, Мцена, Мценя, восходит к

финскому metsan, «лесной», и означает «город, расположенный в лесной

местности». По другим версиям, название города означает «меч» или

«мечта». Но если связать все эти версии с историей города, то каждая из

них будет подходящей.

Во времена расцвета Московского государства мценская крепость защищала его рубежи, а по реке шла торговля зерном.

|

| Вам хотелось бы представить вид моего жилища?.. Это деревянный дом, очень старый, обшитый тесом, выкрашенный клеевой краской в светло-лиловый цвет; спереди к дому пристроена веранда, увитая плющом; обе крыши… железные и выкрашены в зеленый цвет… И. Тургенев — Г. Флоберу, 1876 |

Земли

вокруг Мценска, Орла, Белёва, Тулы государи отдавали дворянам,

отличившимся на службе Отечеству. Так возникали поместья. Во времена

Екатерины II через Мценск пролегала дорога на юг, в Крым, дорога

славных Побед. Просвещенной императрице нужны были и просвещенные

подданные, и многие русские дворяне создавали в своих родовых поместьях

центры культуры и образцового хозяйства. Таким усадьбам Тургенев дал

романтическое название — «дворянские гнезда». Дворянским гнездом стало

любимое сердцу Ивана Сергеевича Спасское-Лутовиново, имение его матери,

а вокруг были дворянские гнезда Толстых, Тургеневых, Шиншиных (к их

роду принадлежал Афанасий Фет), Шереметевых…

Недалеко от Мценска, в белёвской усадьбе Мишинское, Василий Жуковский написал свои первые романтические стихи:

Я Музу юную, бывало,

Встречал в подлунной стороне,

И Вдохновение летало

С небес, незваное, ко мне;

На все земное наводило

Животворящий луч оно —

И для меня в то время было

Жизнь и Поэзия одно…

Случайно

ли, что через полвека после Жуковского та же Муза соединила здесь трех

величайших гениев — Тургенева, Толстого и Фета? «Вы говорите, что часто

мечтаете о нашем общении в деревне… — писал Тургенев Фету из Рима. — Я

мечтаю о нем даже здесь, среди величавых развалин, в длинных мраморных

залах Ватикана. Недаром же судьба поселила нас всех — Вас, Толстого,

меня в таком недальнем расстоянии друг от друга!»

|

| Липовая аллея в старинном парке Спасского |

|

| Пишется хорошо только живя в русской деревне. Там и воздух-то как будто «полон мыслей»!.. Мысли напрашиваются сами. И. Тургенев — Е. Львовой |

Сын

Толстого Илья вспоминал: «Фет жил на своем хуторе Степановка, Мценского

уезда, недалеко от имения Тургенева Спасское-Лутовиново, и в одно время

к нему съезжались в гости мой отец со старшим братом Николаем и Иван

Сергеевич. Там они охотились за тетеревами и часто перекочевывали

оттуда в Спасское и из Спасского в Никольское-Вяземское к моему дяде

Николаю Николаевичу».

В один из майских вечеров у Толстых в

Никольском царило особенное музыкальное и поэтическое настроение.

Звучал рояль, и Татьяна Кузьминская, сестра Софьи Андреевны, пела, а из

открытого в сад окна ей вторили соловьи. Фет написал прекрасные стихи,

которые до сих пор доносят аромат того «эдемского» вечера:

Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали

Лучи у наших ног в гостиной без огней.

Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали,

Как и сердца у нас за песнею твоей.

Ты пела до зари, в слезах изнемогая,

Что ты одна — любовь, что нет любви иной,

И так хотелось жить, чтоб, звука не роняя,

Тебя любить, обнять и плакать над тобой.

И много лет прошло, томительных и скучных,

И вот в тиши ночной твой голос слышу вновь,

И веет, как тогда, во вздохах этих звучных,

Что ты одна — вся жизнь, что ты одна — любовь,

Что нет обид судьбы и сердца жгучей муки,

А жизни нет конца, и цели нет иной,

Как только веровать в рыдающие звуки,

Тебя любить, обнять и плакать над тобой!

|

| Дуб в Никольском-Вяземском |

В

Никольском как-то особенно уютно и тихо. На крутых берегах реки Чернь

раскинулся усадебный яблоневый сад. В парке, недалеко от дома, растет

знаменитый дуб — дуб Андрея Болконского. «Старый дуб, весь

преображенный, раскинувшись шатром сочной, темной зелени, млея, чуть

колыхался в лучах вечернего солнца. Ни корявых пальцев, ни болячек, ни

старого горя и недоверия — ничего не было видно. Сквозь столетнюю

жесткую кору пробились без сучков сочные, молодые листы, так что верить

нельзя было, что этот старик произвел их».

В этом месте

потрясающе сильно звучат слова Льва Николаевича: «Неужели тесно жить

людям на этом прекрасном свете, под этим неизмеримым звездным небом?

Неужели

может среди этой обаятельной природы удержаться в душе человека чувство

злобы, лицемерия или страсти истреблять себе подобных?

Все

недоброе в сердце человека должно бы, кажется, исчезнуть в

прикосновении с природой — этим непосредственнейшим выражением красоты

и добра».

Есть еще одна «случайность». В двух парках — у Толстого

и у Тургенева — мы можем видеть два дуба: два дерева, два могучих

великана, с которыми соединяли свои судьбы две могучие личности —

Толстой и Тургенев.

Возлюбленная мценская земля, земля России, на

которой и мы с вами живем, питает эти корни, в то время как ветви

возносятся к единому небу.