Невозможное… возможно?

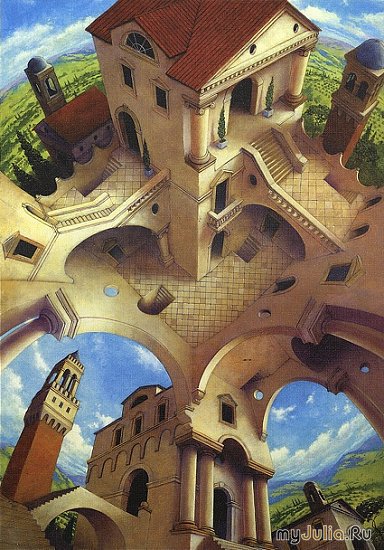

Всматриваясь в эти

картины, начинаешь искренне сомневаться или в адекватности авторов, или… в

собственных способностях к восприятию действительности. Еще бы! Ведь то, что вы

видите – вырастающие друг из друга колонны, причудливо переплетенные между собой

лестницы, ведущие из ниоткуда в никуда, дороги без начала и конца, водопады,

гротескным образом вырастающие из бесконечных зданий – все это напоминает чей-то

параноидальный бред или ту легкую стадию шизофрении, при которой начинаешь

видеть «зазеркальные» миры…

- Кто – гений или псих – мог увидеть такое и суметь передать его с

той небрежной щедростью, чтобы и вы разглядели иррациональность параллельного

мира именно так, а не иначе?

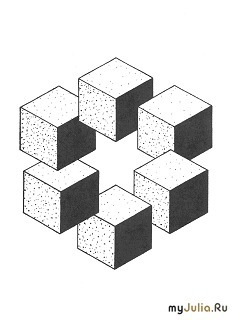

Пирамиды из кубиков с перепутанными

гранями, гротескные башни, непостижимым образом врастающие друг в друга,

сумасшедшие ящики, в которые ничего не положишь, кроме собственного

изумления…

Знакомьтесь: это лишь один из видов оптических иллюзий.

- Кстати, выражение «обман зрения» потрясающе неверно уже по своей

сути, так как глаза просто не способны обманывать своего хозяина. Они лишь

передают нам то, что видят. И только наш мозг способен «закрутить» из увиденного

сложную картину мнимой действительности, то есть ощутить то, чего… нет.

Впрочем, все перечисленные чуть выше фантастические объекты и в самом

деле – всего лишь оптические иллюзии, созданные талантливыми художниками при

помощи так называемых невозможных фигур.

- Когда-то давно школьный учитель математики доверительно сообщил

нам, оболтусам, не желающим постигать пространственные тайны геометрических

фигур, что геометрия – наука хитрая: ее законы вполне позволяют допустить

существование невозможного. А раз так, то что удивительного в том, что однажды

случайная ошибка в пространственном построении фигуры на плоскости привела к

появлению весьма необычного и эффектного направления в оптическом искусстве.

Имп-арт (от сокращенного английского выражения imbossible art –

невероятное, невозможное искусство) – именно так стала называться разновидность

художественной деятельности, основанная на графическом плоскостном изображении

трехмерных геометрических фигур, существование которых в реальном – трехмерном –

пространстве трудно себе представить.

- Что это значит, спросите вы? Все очень просто: один гений как-то

провел лишнюю линию, благодаря которой новый класс оптических иллюзий получил

право на существование и сразу же оброс кучей поклонников.

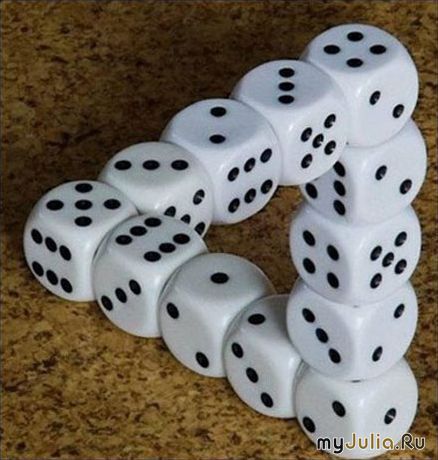

В далеком

1934 году шведский художник Оскар Реутерсвард изобразил на одном из своих

полотен очень странный объект – треугольник, составленный из девяти абсолютно

одинаковых кубиков. С виду фигура казалась вполне обычной, однако при более

внимательном рассмотрении зритель с удивлением замечал явные противоречия в

соединениях элементов фигуры, словно кто-то отменил для нее законы физики!

Судите сами: в реальной жизни так поставить кубики друг на друга не смог бы и

Копперфильд…

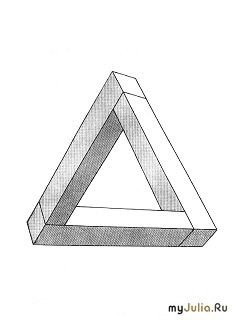

- Именно поэтому сей необычный объект и был назван «невозможным

треугольником» или «трибаром».

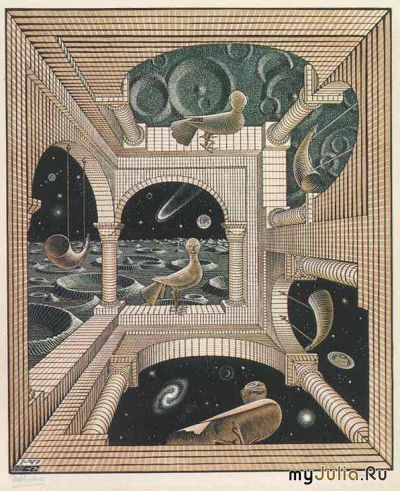

Однако по-настоящему знаменитой странная

фигура стала в 1954 году, когда ее снова, притом совершенно независимо от

Реутерсварда открыл английский физик и математик Роджер Пенроуз. Он изобразил

треугольник в его более привычном, «геометрическом» виде, но от этого фигура

стала выглядеть еще более гротескной:

- Как только гений поделился своим открытием с общественностью, его

«детище» немедленно стало персонажем картин многих талантливых художников того

времени. И не случайно, поскольку визуальное несоответствие увиденного с

реальным положением вещей действительно поражает воображение.

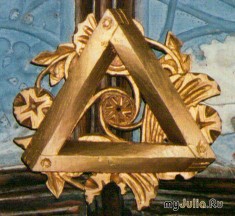

И даже в

церкви святой Троицы в Баррингтоне (Великобритания, Девон) тоже можно встретить

трибар:

- Каждый угол треугольника, взятый по отдельности – вполне обычная

геометрическая конструкция. Но если фигуру рассматривать целиком, то возникает

ощущение, что вас… обманывают ваши глаза: игра света и тени придает фигуре некую

«двусмысленную» глубину, а стороны треугольника направлены одновременно и к

зрителю, и от него. При этом вся фигура воспринимается нами как объемная, острые

и прямые углы кажутся тупыми, а внешние линии рисунка вообще сбивают с толку,

где начало и где конец...

Все дело в том, что человеческое сознание

действует «от общего к частному»: сначала возникает общий «облик»

воспринимаемого объекта, а уже потом анализируются его отдельные части. Но при

рассмотрении невозможных фигур наш мозг элементарно не справляется с увиденным!

И самое невероятное здесь то, что такая реакция мозга совершенно… нормальна!

Интересно, что если прикрыть ладонью хоть один из углов «бешеного»

треугольника, то наваждение сразу же пропадает. Можете проверить!

Но

трибар – не единственная парадоксальная фигура, созданная Пенроузом. Наравне с

невозможным треугольником на свет появляется еще одна классическая невозможность

– так называемая «бесконечная лестница» или «лестница Пенроуза». На первый

взгляд она выглядит вполне обычной конструкцией, однако если внимательно к ней

присмотреться, то окажется, что нарисованные ступеньки ведут… в никуда: завершив

свое визуальное путешествие, зритель оказывается в той же точке, с которой начал

свой путь.

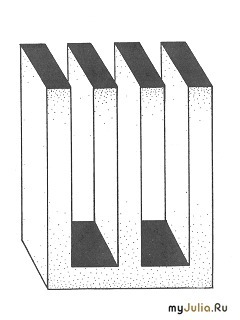

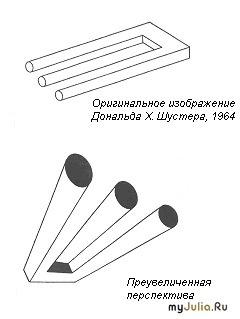

- В кругу почитателей невозможного знаменита и «космическая вилка»,

или «чертов трезубец» - фигура, впервые описанная в 1965 году профессором

психологии из Айовы (США) Дональдом Шустером.

Закрыв рукой основание

«волшебной» вилки, можно увидеть три вполне обычных круглых зубца, а если

рассматривать объект целиком, то круглые зубцы непостижимым образом плавно

перетекают… в два прямоугольных.

В человеческом сознании возникает проблема:

зрителю так и хочется снова и снова пересчитать количество зубцов!

- В 1966 году коллекция геометрических невозможностей пополнилась еще

одним объектом, возникшим в результате фотографических экспериментов чикагского

фотографа Чарльза Ф. Кокрана. «Сумасшедший ящик» - фигура, представляющая собой

«вывернутый наизнанку» каркас куба, который так же, как и все остальные

невозможные объекты, основан на неправильном соединении отдельных

частей.

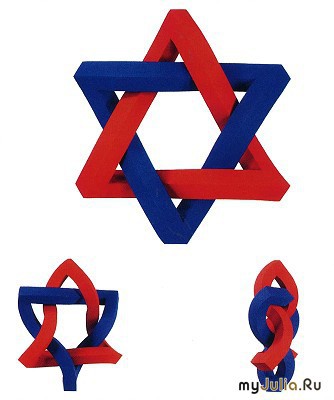

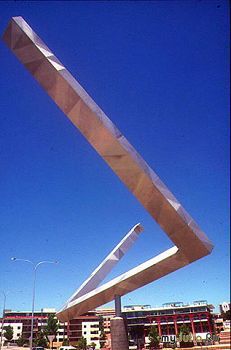

- И все же самым большим парадоксом является то, что все невозможные

фигуры и их вариации… могут существовать в нашей трехмерной реальности! То есть

воссоздать любой объемный персонаж имп-арта вполне возможно. Но не как обычную

конструкцию, а лишь путем такого расположения его частей, при котором хотя бы с

одного из возможных углов зрения объект выглядел как невозможная фигура. Проще

говоря, надо расставить части фигуры по отдельности и взглянуть на них под

определенным углом!

Или же создать ее огромную трехмерную оптическую

иллюзию. Например, в парке Клайзебрук австралийского города Перт в 1999 году по

проекту двух художников – Брайана МакКея и Ахмада Абаса – был установлен

«невозможный треугольник» высотой 13,5 метров. За счет его блестящей ребристой

поверхности и преломления световых лучей создается оптический эффект вполне

реальной невероятной фигуры. Как тут не поверить в то, что невозможное

действительно возможно?

Напоследок хочется вспомнить слова Чеширского Кота из книги

незабвенного Люиса Кэрролла: «А что, по-твоему, можно считать

нормальным?»

Источник: My Julia ru